C’était il y a 70 ans, les forces d’occupation italiennes débarquaient en Corse. A Bastia des collégiennes ont pris papier et crayons. Le musée de la ville présente leurs dessins.

C’était il y a 70 ans, les forces d’occupation italiennes débarquaient en Corse. A Bastia des collégiennes ont pris papier et crayons. Le musée de la ville présente leurs dessins.

En 1997 le musée bastiais achète à un antiquaire de Lyon d’origine corse 175 dessins réalisés par des collégiennes de 10 à 16 ans entre 1939 et 1945. Des dessins reflétant la vision du conflit par des élèves d’établissements scolaires de jeunes filles – pas de mixité à l’époque ! Des élèves de Nevers, de Bastia, de Valence dans la Drôme. Une collection unique en France ce qui la rend d’autant plus précieuse et passionnante. A l’initiative de ce trésor patrimonial : Marie Thérèse Pellissier qui enseigna dans ces trois villes et qui nous en restitue ainsi atmosphère et préoccupations à travers les réalisations d’enfants et d’adolescentes.

Des jeunes contre l’Occupant

Dire que l’occupation italienne se déroule à Bastia dans un climat d’italophobie relève de l’euphémisme. Le 30 novembre 1938 le gouvernement fasciste a en effet décrété que la Corse était partie du territoire italien. Si cette décision est restée de l’ordre du propos, elle n’en a pas moins été prise très au sérieux par les insulaires qui dans leur très grande majorité la rejette. Le 4 décembre 1939 ils vont répliquer par le solennel « Serment de Bastia » qui fait un sort aux prétentions du Duce et des irrédentistes. Mais survient la « Drôle de guerre »… L’armistice… Le débarquement des alliés en Afrique du Nord en automne 42. En rétorsion la Wehrmacht envahit la zone libre et les forces armées italiennes s’emparent de l’île. En Corse les occupants déploient 80.000 hommes, un ratio énorme comparé au nombre de la population insulaire qui s’établit autour de 280.000 habitants. Résultat quasi mécanique de cette situation – répression mise à part – des difficultés d’approvisionnement dans les grandes villes – Ajaccio et Bastia – qui vont connaitre la faim accompagnée de sévère dénutrition affectant les enfants de familles démunies n’ayant plus de contact avec les villages. Faim en large partie à l’origine des émeutes qui éclatent en mars 43. Émeutes déclenchées par des ménagères et relayées par des jeunes. Or la jeunesse est l’une des cibles prioritaires de la propagande de Vichy ! Mais il faut croire qu’en Corse l’embrigadement voulu par le Maréchal rate son coup puisque la contestation et la résistance au système pétainiste trouvent leur impulsion dans l’enceinte du lycée de Bastia… L’exposition bastiaise organisée par Sylvain Gregori, attaché de conservation du patrimoine, se compose de trois sections. La première nous emmène à Nevers où Marie Thérèse Pellissier démarre sa carrière d’enseignante. Là, ses élèves vont dessiner la « Drôle de guerre », la débâcle, l’exode. Gamines et adolescentes nous livrent des scènes de la vie familiale, comme ce père en permission porteur d’un peu de bonheur retrouvé ; des scènes de la dureté du quotidien, comme ces files interminables devant l’épicier ou le charcutier dans l’espoir de rapporter un peu à manger ; des scènes directement liées aux combats avec ces alertes où il faut s’entasser dans les caves. Dessinés de mémoire – jamais sur le vif, c’est interdit – ces soldats allemands à l’air menaçant et martial ou chargés de cadeaux et de victuailles inaccessibles aux collégiennes !

Bicornes et plumes de coq de bruyère

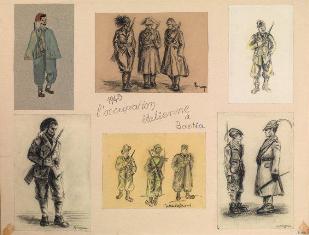

La deuxième section nous transporte à Bastia, du débarquement italien à la libération en 1943. Significatif, entre autres, ce montage de dessins des jeunes Bastiaises nous révélant un peu de l’état d’esprit régnant dans la ville occupée. De face leurs croquis campent des militaires italiens mines décidées, entendant sans ambages imposer leur ordre. De dos, appuyés à la balustrade de la place Saint Nicolas, on devine l’occupant les yeux rivés sur l’horizon rêvant manifestement de son chez soi. Criante cette nostalgie est encore soulignée par cette esquisse de bateau qui fait la liaison entre Bastia et Livourne. Les œuvres des collégiennes nous renseignent sur ce qui les frappe chez ces soldats d’occupation. Un exemple : leurs couvre-chefs. En ce domaine incontestablement la palme revient aux carabiniers avec leurs bicornes – lucerna – qui rappellent ironiquement… l’empereur Napoléon ! Puis les bersaglieri avec leurs panaches de plumes de coq de bruyère. Ensuite les chemises noires avec leurs coiffes un tantinet puériles. Les collégiennes osent aussi la transgression avec des caricatures qui connotent à la fois la macagna et l’esprit de résistance. La raillerie joue alors le détournement des mots d’ordre fascistes. Autre image bien présente dans les représentations des adolescentes : la moto qui semble très utilisée par l’armée italienne (pour son adaptabilité à la géographie insulaire, version champ ou version ville ?). Les jeunes bastiaises font preuve de sens de l’observation doublé d’un souci du détail ainsi en témoignent ces gradés imbus de leur supériorité et souvent de morgue tandis que le troufion de base a l’expression fréquemment accablée, la tête basse, et l’uniforme usé et effrangé. A l’instar de leurs condisciples de la Nièvre les adolescentes d’ici sont également fort préoccupées par la nourriture et les difficultés de ravitaillement.

Marie-Thérèse Pellissier, la mystérieuse

La troisième section de l’exposition évoque 1945 à Valence. Des symboles patriotiques traduisent joie et soulagement de la fin de la guerre alors que des réalisations graphiques insistent sur des épisodes douloureux ou tragiques. Par souci de renvoyer avec fidélité au contexte historique d’alors des uniformes et des photographies d’époque sont proposés aux visiteurs, et des dessins de Marie Thérèse Pellissier alternent avec ceux de ses élèves. De cette enseignante, remarquable dessinatrice au trait plein de modernité, on sait peu de choses si ce n’est que dès la Corse libérée elle s’engage dans l’armée de libération. Qu’y fera-t-elle ? On l’ignore. Où poursuit-elle sa carrière après Valence ? Mystère. Continuera-t-elle sa production artistique personnelle ? Question sans réponse. Autre interrogation : quelle était sa pédagogie ? Autrement dit comment faisait-elle travailler les collégiennes sur la réalité qui était la leur ? « L’occupation italienne vue par les enfants » nous dit – en aurait-on douté au fond – que les collégiennes qui ont dessiné des scènes de leur ville durant ces années sombres n’ont pas vécu en marge du conflit bien à l’abri dans un cocon protecteur… La guerre n’épargne jamais les enfants !

Michèle Acquaviva-Pache

A voir jusqu’au 15 juin au Palais de Gouverneurs. A lire pour son texte et à voir pour son iconographie le catalogue de l’exposition. Un ouvrage indispensable.